Alimentation locale : quel impact sur l’empreinte carbone ?

Par : Nikita Colas

Publié le | Temps de lecture :

Si l’on désire réduire son empreinte carbone, manger local peut apparaître comme l’un des premiers leviers à activer. Toutefois, qu’en est-il vraiment de l’empreinte carbone de l’alimentation locale ? Quels sont les modes d’alimentation qui font réellement la différence en termes d’émissions ?

Les effets non-escomptés du local sur l’empreinte carbone

Manger local n’émet pas forcément moins de CO2e que de consommer des produits importés. Pour répondre à la demande de produits frais tout au long de l’année, des méthodes énergivores sont employées.

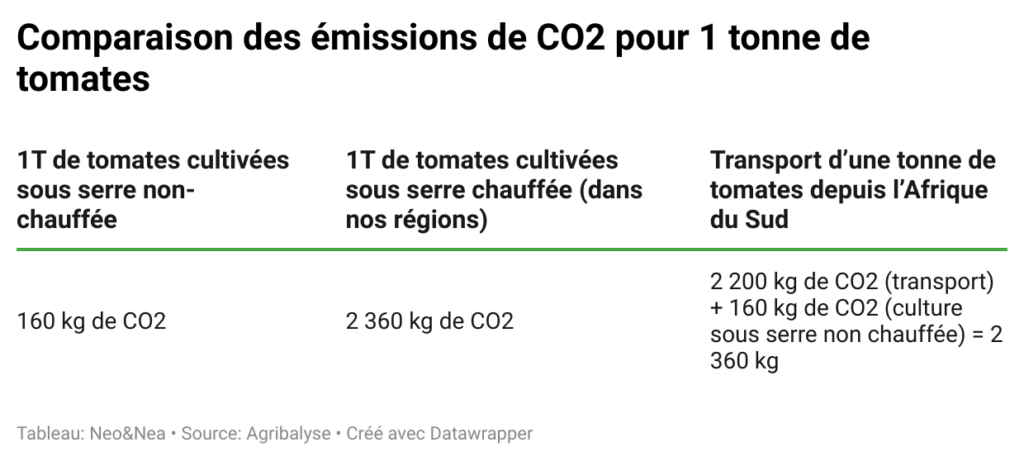

Prenons l’exemple d’une tonne de tomates (1, 3) :

Cultiver une tonne de tomates en hiver à l’aide de serres chauffées constitue une source d’émissions de gaz à effet de serre importante. Aussi importante que l’importation de cette tonne de tomates en bus depuis l’Afrique du Sud, un voyage de 26 000 km (1).

Pour avoir un impact sur notre empreinte carbone, une alimentation locale devrait donc être combinée à une alimentation de saison. Cela permettrait de tirer un maximum parti des bienfaits de ce choix de consommation.

Manger local oui, mais de saison et moins de viande !

Manger local ne suffit pas pour réduire l’empreinte carbone de notre alimentation. Pour avoir un réel impact, ce choix de consommation nécessite d’être allié à une alimentation de saison composée d’aliments dont la production est moins émettrice de gaz à effet de serre.

Le type d’alimentation et que l’on choisit d’adopter est très déterminant de notre empreinte carbone.

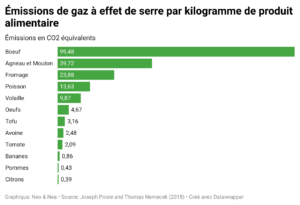

Ainsi, plus un régime est composé de viande, plus lourd est son impact environnemental (2, 4, 5).

Comme le montre ce graphique, suivant les ingrédients qui composent nos repas, l’empreinte carbone de notre alimentation va drastiquement changer. Pour diminuer efficacement son empreinte carbone, une des premières démarches pourrait être de réduire sa consommation d’aliments issus de l’élevage.

À titre d’illustration, pour un kilogramme de bœuf, c’est près de 100 kg de CO2e qui sont émis tout le long de la production. Autrement dit 32 fois plus de CO2e que pour la même quantité de tofu.

Une option envisageable consiste à préférer la qualité à la quantité et/ou d’opter pour des alternatives le plus souvent possible. Une viande produite en Belgique ou en France dans des élevage extensifs (un mode d’élevage agroécologique ne recherchant pas une hausse constante de la productivité et limitant les intrants extérieurs tels que les pesticides) aura une empreinte carbone moindre par rapport à une viande importée d’une ferme-usine à l’autre bout du monde.

Et le bio dans tout ça ?

Le mode d’agriculture a aussi un impact sur l’empreinte carbone totale du produit. Quand il est question d’alimentation biologique, l’objectif premier n’est pas le rendement.

Si l’on s’en tient à la méthode ACV (analyse du cycle de vie = méthode qui permet de tenir compte du plus grand nombre de critères et d’étapes de production dans toute une série de filières et de secteurs), l’agriculture biologique serait moins consommatrice d’énergie, mais perdrait des points en raison de son rendement plus bas que l’agriculture traditionnelle (et donc son plus grand besoin en terre).

Si l’on s’en tient à cette méthode de calcul, l’agriculture bio émettrait donc autant, voire plus de gaz à effet de serre que l’agriculture traditionnelle (6,7).

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions hâtives. L’ACV ne reflète pas toute la complexité des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture. Elle se base principalement la question des rendements. Cette méthode ne prend par exemple pas en compte les impacts sur la biodiversité, les impacts des pesticides, les effets sur la qualité des sols qui sont autant d’éléments primordiaux pour le maintien d’écosystèmes viables.

Sources :

- VRAI OU FAKE : le bilan carbone d’une tomate sous serre française similaire à celui d’une tomate importée d’Afrique du Sud ?, France info

- Peut-on sauver la planète en mangeant local ?, Futura Science

- Meilleur impact sur le climat: tomate bio importée ou tomate en serre locale? Ça depend, Agence Science presse

- You want to reduce the carbon footprint of your food? Focus on what you eat, not whether your food is local, Our world in data

- Environmental Impacts of Food Production, Our world in data

- Élevage extensif, dictionnaire d’agroécologie

- Agriculture bio ou conventionnelle : qui gagne le combat de l’empreinte carbone ?, carbo academy

- L’agriculture biologique est-elle « bonne pour le climat » ?, Ademe